本文

11月5日は津波防災の日です

津波防災の日

東日本大震災を教訓として、津波から国民の生命を守ることを目的に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、その中で毎年11月5日が「津波防災の日」と決められています。

お住いの地域の避難場所や避難経路、ご自宅の非常用持出品を再確認しましょう。

日頃からの心得

- 津波について正しい知識を持つ

- 津波から避難する方法を調べておく

津波避難の心得

- 強い揺れや弱くても長時間揺れを感じたら、海岸等を離れ、すぐに高台等への避難を開始する。

- たとえ揺れがなくても、津波警報・注意報等の発表があればすぐに避難する。

- 「遠く」より「高い」場所へ早く避難する。

- 避難したら絶対に戻らない。

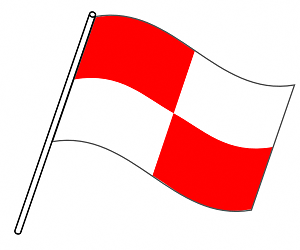

津波フラッグは避難の合図

海水浴場等で、「津波フラッグ」により大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたことをお知らせする取組が行われています。

津波警報等は、テレビやラジオ、携帯電話、サイレン、鐘等、様々な手段で伝達されますが、令和2年夏から海水浴場等で赤と白の格子模様の旗「津波フラッグ」による視覚的伝達が行われるようになりました。「津波フラッグ」を用いることで、聴覚に障害をお持ちの方や、波や風で音が聞き取りにくい遊泳中の方などにも津波警報等の発表をお知らせできるようになります。

海水浴場や海岸付近で津波フラッグを見かけたら、すみやかに避難を開始してください。

詳しくは、気象庁HPの「津波フラッグ」のページをご覧ください。

津波フラッグ

津波フラッグ

災害情報の確認

災害時には、防災行政無線、大洲市公式LINE、大洲市災害情報メール、大洲市公式ホームページ等で、避難指示などの様々な情報を発信しています。災害に関する情報が途切れないように複数の入手方法を準備しておくことが大切です。

いつ、どこに避難するのかを確認

災害が発生したとき(発生するおそれがあるとき)には、命を守るために避難行動をとる必要があります。

洪水などについては浸水する前に、また土砂災害についても警戒区域等から離れて、安全な場所へ避難する必要があります。

避難とは「難を避けること、つまり安全を確保すること」であり、安全な場所であれば必ずしも避難所でなくても命を守ることができます。自治体(市区町村)が開設する避難所以外にも、安全な親戚・知人宅やホテル等への分散避難も検討しましょう。

必要なものの備蓄

災害発生時は、生活に必要なものが入手できない可能性があります。お店が閉まれば、何も買えません。水道や電気、ガスが止まれば、食事は作れず、トイレも流せません。いざという時のために、最低でも3日分(7日分推奨)の食料や水、生活物資を備蓄しておきましょう。

常備薬や粉ミルク、紙おむつなど個人特有なものも必要です。

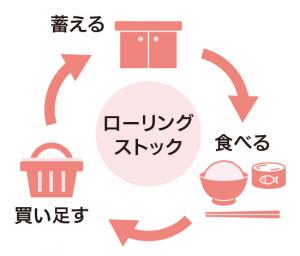

これら食料品や生活必需品は、普段から少し多めに購入しておき、使用した分を随時買い足しておけば、消費期限を気にせずに、常に必要な数量が手元に確保できます(ローリングストック法)。停電に備えて、電源確保や停電対策も行いましょう。

非常持ち出し品の事前準備

夜間の避難を前提に「懐中電灯」「ランタン」をはじめとして、食料品、衣類、貴重品、常備薬、雨具類、携帯ラジオ等を準備しましょう。何を、どのくらい、誰が持つのかなど、家族で話し合い、定期的に中身を確認しましょう。