本文

臨床工学室

臨床工学技士とは

臨床工学技士とは、昭和62年に制定された新しい医療専門職で、厚生労働大臣の免許を受けて「医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作および保守点検を行うことを業とするもの」となっています。

生命維持管理装置とは、人の呼吸、循環、代謝などの生命維持に直接関わる機能を代行・補助する特別な装置で、血液浄化装置や人工呼吸器等があります。

医療機器の進歩に伴い、医学と工学の両方の知識を併せ持つ臨床工学技士が医療の重要な一翼を担っています。

行動する臨床工学室

近年の医療は多種多様な医療機器が検査や治療、手術といった臨床の場で数多く使われています。これらの機器は年々高度化し、その依存性も高まりつつあります。

当院では、臨床工学室を2011年より独立部門として開設し、医療機器の安全性の確保、効率運用に努めています。

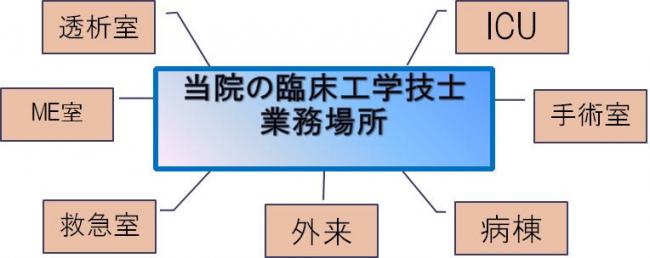

臨床工学室には、医療と工学の知識を併せ持つ『臨床工学技士』が7名・助手1名が在籍し、人工透析室・手術室・各病棟など様々な分野で、特殊な医療機器の操作や総合的な医療機器管理を行っています。

また、医療機器の専門職として、一般的な医療機器の保守点検も行っています。管理している医療機器は、輸液ポンプ・シリンジポンプ、エアーマットなど600台以上になります。

医療技術部門の中では、比較的新しい部署ではありますが、医師・看護師などの他の医療職と連携し、医療機器を通して『医療の質の向上に努め、地域社会に貢献すること』を目指しています。

医療機器安全管理責任者

松下 浩幸

業務内容

血液浄化業務

血液浄化関連としては、透析室・集中治療室・各病室にて慢性期から急性期の血液浄化業務を行っています。透析室のベッド数は27床で、多人数用患者監視装置は27台、個人用監視装置は1台、血液浄化装置1台を管理しています。

業務内容は透析関連機器の操作、点検、修理などの保守管理、透析開始・終了時の対応を行い、医師・看護師と連携し安心・安全な透析治療を提供しています。

また、夜間や時間外の透析にも24時間365日オンコール体制で対応しています。

急性期対応としては、持続緩徐式血液浄化法(CHDF・CHF・CHD)、アフェレーシス療法(エンドトキシン吸着・ビリルビン吸着・血漿交換・腹水濾過濃縮)等の対応を行っています。

呼吸治療業務

肺の機能が働かなくなり、呼吸が十分にできなくなった患者さんには呼吸を代行するための人工呼吸器という装置が装着されます。

その際、臨床工学技士は人工呼吸器が稼働している場所へ行き、安全に装置が使用されているか装置に異常がないかなどを確認します。また人工呼吸器のメンテナンス・管理等も行っています。

始業点検

ラウンド風景

医療機器管理業務

院内にある医療機器が性能を損なうことなく安全で適正に使用されているか、計画的に点検を実施しています。

また、輸液ポンプ、人工呼吸器、ネブライザーなどを中央管理することで、安全かつ効率のよい医療機器の管理運営を行っています。

手術室業務

臨床工学室では、手術室・中央材料室内の機器、および各機器に付属する物品の保守管理を行い、機器の安全使用と円滑な手術実施の支援をしています。

各滅菌装置においては、第2種滅菌技士を取得した臨床工学技士を中心に、メンテナンス業務を行っています。

教育業務

医療従事者が適切に医療機器を使用できるように教育訓練することは、医療安全を行う上で欠かせないものです。

臨床工学室では、実際に医療機器を使用した操作訓練やトラブル対応訓練を定期的に実施しています。

特に、人工呼吸器・補助呼吸器に関しては、看護師に対してone-to-one体制で個別訓練を実地しています。

また、自己研鑽を目的とした学習会や学術的研究にも参加しています。

取得資格

- 第2種ME技術実力検定

- 透析技術認定士

- 3学会合同呼吸療法認定士

- 臨床実習指導者

- 第2種電気工事士

- 消化器内視鏡技師

- 第2種滅菌技士

- 特定化学物質作業主任者

- 危険物取扱者(乙種全類)

- 第1級陸上特殊無線技士