椿の名品「

推定樹齢300年の「五色散椿」は、白から赤の5色の絞りがあり、

旧大洲藩内だけにみられる「酒吞童子」は、濃厚な紅色の花が特長で、樹齢は各々150年以上、250年以上と推定されます。

※開花時期は2~4月頃です。

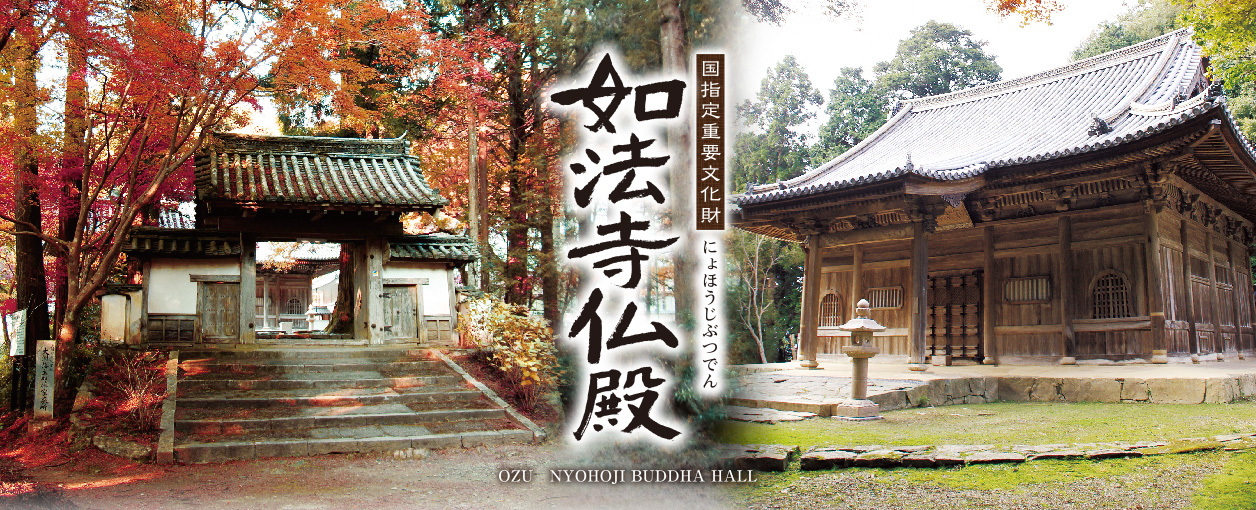

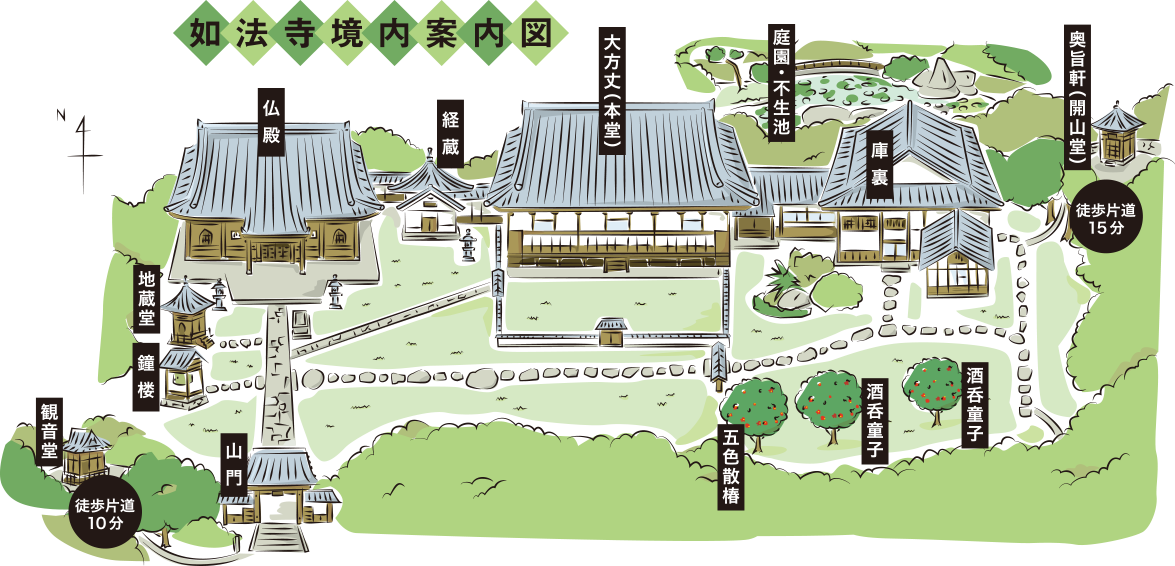

如法寺はもともと、室町時代に喜多郡の領主・宇都宮氏によって創立された寺でした。その後、廃寺となりましたが、寛文9年(1669)に大洲藩2代藩主・加藤

当初、境内には仏殿、

山内には、

如法寺には、

中央の

数度の火災においても焼失を免れた仏殿は、創建当初の形態が保たれているうえ、優れた意匠と構造形態をもつことから、近世禅宗仏殿を代表する遺構として、平成4年(1992)に国の重要文化財に指定されました。

平成22年(2010)から約4年の歳月をかけて実施された大規模な保存修理工事によって、建立当初の仏殿の姿が明らかになるとともに、数多くの発見がありました。

「

また、

さらに、建立から約340年の間に屋根や野地等の修復が数回行われていたほか、数か所の改変も行われていたことが判明しました。

背面下屋の屋根もその一つで、修理前は瓦葺でしたが、部材の痕跡から薄板を使った

仏殿の背面には脇壇が張り出し、東側には如法寺を開山した

境内の地蔵堂に安置されている「木造地蔵菩薩立像」は、高さ162.5センチの等身大の立像です。頭部から体部までを、ほとんど内ぐりをせずに前面2材、背面1材で造り、両肩をはいでから体の両側部を寄せ、両手先とくつ先をはぎ合わせたもので、鎌倉武士を思わせる力感あふれる木像です。

足のほぞに建治2年(1276)の年号と「法橋興慶」の仏師銘があることから、今治市玉川町宝蔵寺の木造釈迦如来像を製作した仏師と同じ人物とみられ、豪放な作風から関東仏師と考えられています。

※通常、仏像を見ることはできません。

椿の名品「

推定樹齢300年の「五色散椿」は、白から赤の5色の絞りがあり、

旧大洲藩内だけにみられる「酒吞童子」は、濃厚な紅色の花が特長で、樹齢は各々150年以上、250年以上と推定されます。

※開花時期は2~4月頃です。

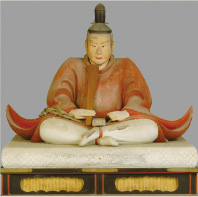

この像は、本堂から徒歩で約15分ほどの山中にある

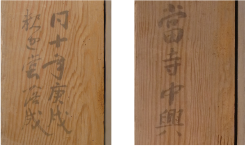

坐像底部に記された『

修行の場であった奥旨軒には、藩主といえども立ち入りは許されず、面会は寺と奥旨軒の中間に設けられた庵で行われました。現在、その場所には「

※通常、仏像を見ることはできません。

如法寺が再興された当時、境内だけでなく周辺の山中にも多くの建物が造られたことが、古い史料に記されています。