長浜町の地元住民達が肱川あらし予報情報を発信しています。是非、翌日の肱川あらし発生の参考にしてみてください。

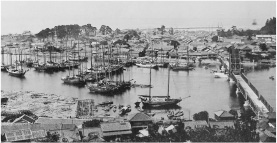

長浜大橋建設前

長浜大橋建設前長浜は、藩政時代より

肱川を挟んで右岸の長浜町と左岸の

長浜大橋は、県道長浜・

橋の設計は、先駆的な橋梁コンサルタントの一人として数えられる

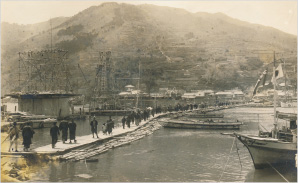

工事中に架けられた

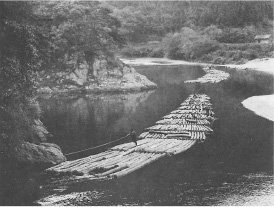

浮橋 写真提供:細野房雄 氏

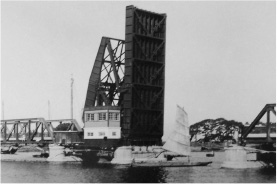

台船による

橋桁 の移送 写真提供:細野房雄氏

開通式の渡り初め

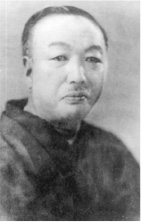

長浜大橋架橋の立役者 西村兵太郎

西村兵太郎(1884~1935)は、30歳から51歳で亡くなるまでの5期(21年5ヶ月)長浜町長を務めたほか、町長在職中に県議会議員に当選し、17年にわたり愛媛県政にも参画しました。

長浜大橋は、事業化されるまでに政治的な争いに巻き込まれるなど

日本国内において近代に架設された可動橋のうち、現在でも可動している橋は3橋しかなく、そのうちの2橋は鉄道橋で、長浜大橋が唯一の道路可動橋になります。

長浜大橋は、橋桁が片側に開閉する

完成当初の橋は濃灰色で塗装されていましたが、戦後赤く塗装されて以降、地元では「

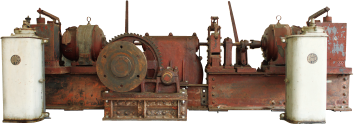

旧開閉用電動機械装置

平成12年(2000)の操作室建て替えの際、モーターを含めた可動装置の交換が行われました。橋の歴史を物語る装置は、現在長浜ふれあい会館で展示保存しています。

戦禍 や撤去を乗り越えた生活道路橋

グラマン機による機銃掃射 の跡が至る所に残る

昭和10年(1935)に完成した長浜大橋は、戦争被害にも遭っています。第二次世界大戦末期、米軍グラマン機の攻撃を受け、橋の開閉が一時不能になりました。各所に残された機銃掃射の跡が、銃撃の恐ろしさを物語っています。

昭和52年(1977)には交通量の増加と圏域交通体系整備のために、長浜大橋下流に全長333メートルの新長浜大橋が建設されました。それによって長浜大橋は撤去されそうになりましたが、町民の意向を受けた旧長浜町が県と交渉し、生活道路橋として残されることになりました。

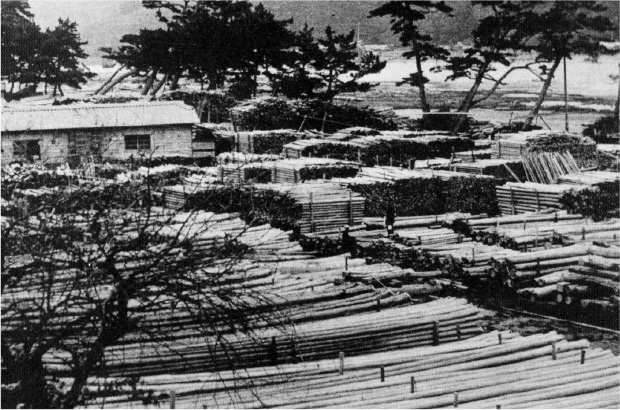

木材集積地

木材集積地

長浜はかつて、

大正初期から西日本の木材業界で重要な位置を占めた長浜には、香川、広島、大分など西日本各地の木材業者がセリに集い、長浜市場での価格が西日本の価格水準を決めたといわれています。

昭和初期には、取扱量の半分が商社を通じて台湾や満州、朝鮮半島へ輸出されたほか、国内では「伊予の

戦後は復興のための木材需要の高まりで好況に沸きましたが、次第に安い外材が流入したため、取扱量は昭和40年代半ばには最盛期の半分以下まで減少。加えて、大型トラックの普及で川のそばに立地する必要がなくなった木材工場が移転したため、長浜の木材業は衰退しました。こうして、貯木場であった

「肱川あらし」とは、秋から冬にかけて、愛媛県大洲市長浜の肱川河口付近で夜間から朝方にかけて冷気が霧を伴って発生する強風のことです。晴れた日の朝、上流の大洲盆地で

肱川は、全長103km、流域面積1,210k㎡の県下最大の一級河川です。秋から冬にかけて、穏やかな晴天の夜、大洲盆地の低温の高圧部から高温の

【長浜大橋への交通】

国指定重要文化財「長浜大橋」の概要

| 名称 | 長浜大橋 附 旧開閉用電動機械装置 一式 |

|---|---|

| 員数 | 1基 |

| 指定年月日 | 平成26年12月10日 |

| 所在地 | 愛媛県大洲市長浜町沖浦、長浜 |

| 所有 | 愛媛県、大洲市 |

| 構造・形式 | 鋼製跳開橋 鋼製鈑桁2基、 鋼製ワーレントラス5基、 鉄筋コンクリート造橋脚6基、 鉄筋コンクリート造橋台2基、 跳開装置一式 |

| 規模 | 橋長:232.3m 幅員:6.6m |

|---|---|

| 建築年 | 起工:昭和8年11月 竣工:昭和10年8月 |

| 工事発注 | 愛媛県 |

| 工事設計 | 増田淳(増田橋梁事務所) |

| 工事監督 | 武田良一 |

| 工事施工 | 総元請:合資会社 細野組 トラス鋼材製作:安藤鐡工所 可動部鋼材・機械製作:大阪鐡工所 電気部分製作:明電舎 |

| 総工費 | 28万円 |

| 備考 | 毎週日曜日の13時に開閉しています ※年末年始を除く |