大洲城は、肱川のほとりにある小高い

大洲城の築城時期については明らかではありませんが、中世の頃大洲地方の領主であった

明治時代になると18棟もあった

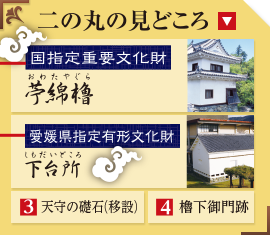

指定日:昭和32年6月18日

本丸の入口に位置し、北側の天守とは

指定日:昭和32年6月18日

大洲城で現存する4棟の櫓の中で最も大きな建物で、天守とは渡櫓でつながれています。天守にひけをとらぬ規模で、「

江戸前期に創建されたと考えられますが、安政4年(1857)の大地震で大破し、2年後の同6年に再建されました。台所の機能を備えた珍しい建物で、籠城時には城兵のための台所として使用されるため、1階の3分の1が土間となっており、排煙用の格子窓なども取り付けられています。2階北側の

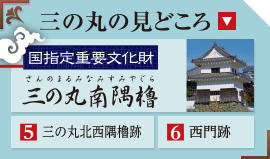

指定日:昭和32年6月18日

二の丸の

創建年代は不明ですが、

洪水の被害をたびたび受けたために腐朽が著しく、昭和34年(1959)には解体修理が行われました。その際、土台の石垣が約2.6メートルかさ上げされています。

指定日:昭和43年3月8日

外部は軒裏まで

指定日:昭和32年6月18日

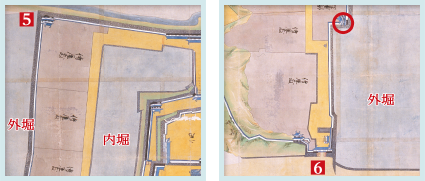

三の丸の

内部には

-

近江 国(滋賀県)に生まれ、日本陽明学 の祖として知られる中江藤樹は、加藤家の家臣であった祖父とともに10歳で米子 から大洲にやってきました。27歳で大洲を離れて近江に帰郷しますが、その後も多くの大洲藩士が藤樹のもとで学び、大洲藩に好学の気風を醸成したといわれます。

至徳堂は藤樹が大洲に暮らした100石取りの武家屋敷を模して、藤樹邸跡に建築された書院で、大洲高校の一角にあります。藤樹と孔子 の木造が安置されているほか、「中江の水」と呼ばれる古井戸が今も残されています。 -

大洲藩初代藩主加藤

貞泰 が父光泰 (曹渓院殿)の菩提を弔うために創建し、以後、歴代藩主の菩提寺となった臨済宗妙心寺派の末寺です。創建当初は指月山 曹渓院と称していましたが、天明 4年(1784)に龍護山に改められました。境内には、藩祖光泰 、初代貞泰 、6代泰衑 、8代泰行 、10代泰済 、11代泰幹 、13代泰秋 の墓所があります。 -

伊予八藩 初の藩校である「止善書院明倫堂」は、中江藤樹百年忌にあたる延享 4年(1747)に創設されました。藩主の死去や財政難から、計画から3年後の完成となりました。士分格以上の子弟教育の場として、陽明学者・川田雄琴 も指導にあたっています。明治5年(1872)の学制発布により廃止されましたが、唯一残された土蔵は、歴史ある藩校の名残りをとどめています。 -

木造2階建ての住宅は、大正14年(1925)に旧藩主の子孫である加藤

泰通 氏が建築したものです。2階の3方向を雨戸の代わりに「ガラス障子」と呼ばれるガラス窓とした開放的なつくりが特徴です。他にも、旧大名家らしい格式の高い特徴が数多く見られ、映画『男はつらいよ』のロケにも使われました。敷地は、「お殿様公園 」として整備され、併設する「埋蔵文化財センター」には、大洲城跡出土の遺物などが展示されています。

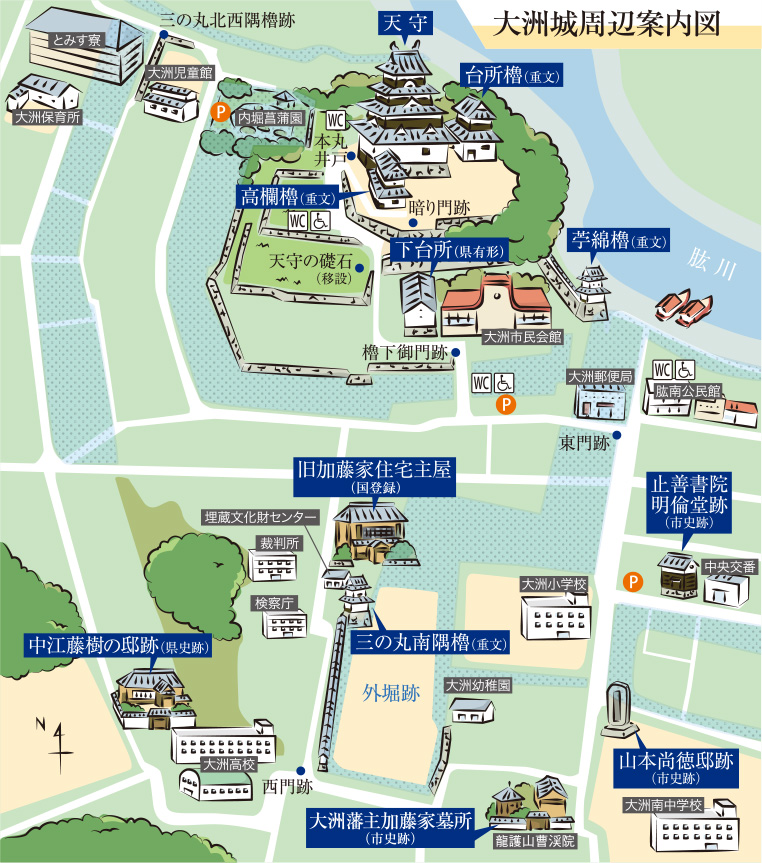

【大洲市内から大洲城への交通】