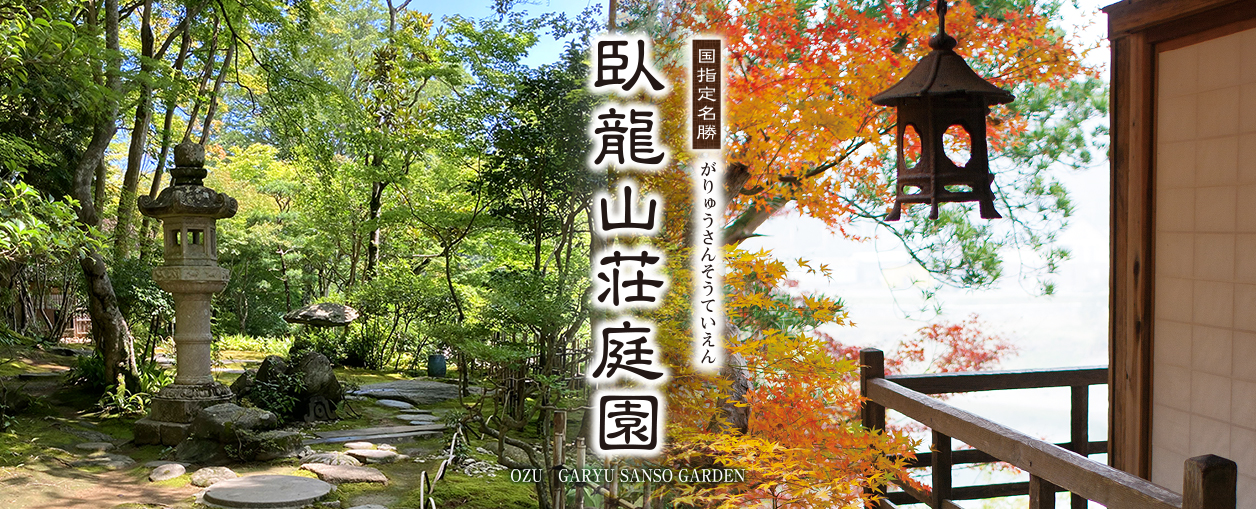

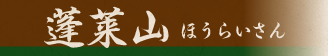

臥龍山荘の立地する肱川一帯は江戸時代から知られる名所で、肱川に浮かぶ蓬莱山が龍の臥す姿に似ていることから「臥龍」と名付けられたと伝わります。明治後期、この肱川を臨む景勝地に造営されたのが臥龍山荘です。

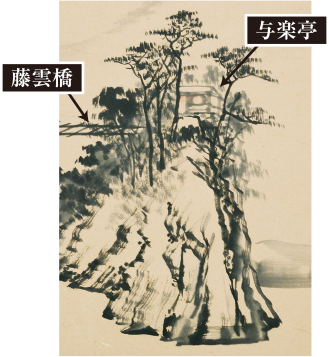

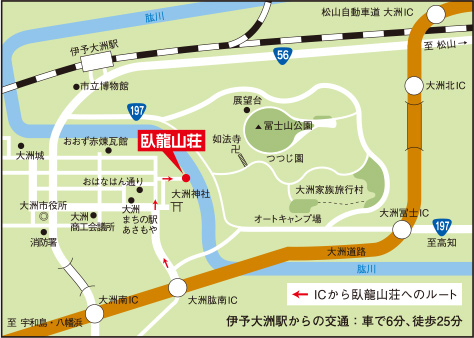

施主は大洲市新谷出身の貿易商河内寅次郎(1853~1909)で、神戸を拠点として木蠟の輸出で財をなした人物です。故郷の大洲に別荘を建築するため、明治32年(1899)にこの地を購入し、約10年の歳月をかけて建物や庭園を整備しました。山荘内の臥龍院・不老庵・文庫の建物3棟は国の重要文化財に指定されています。

臥龍山荘の造営にあたっては、京都の名工や神戸の庭師を招き、地元の大工棟梁であった中野寅雄がこれをまとめあげたとされますが、神戸にいた寅次郎も材料の吟味や細部意匠に至るまで細かな指示を送っており、寅次郎自身が造営に対して強いこだわりをもっていたことが分かります。

しかし、臥龍山荘の完成後間もない明治42年(1909)、寅次郎は神戸で大病を患い、56歳という若さで生涯を閉じます。寅次郎の墓は、臥龍山荘の対岸に正面を山荘に向けて建てられていて、今でも山荘を見守っています。

| 明治32年(1899) |

臥龍山荘・蓬莱山の土地を取得 |

| 不老庵下の石垣施工 |

| 明治33年(1900) |

不老庵 着工 |

| 明治34年(1901) |

不老庵 竣工 |

| 明治36年(1903) |

臥龍山荘の土地を追加取得 |

| 明治37年(1904) |

臥龍院 着工 |

| 文庫 上棟 |

| 明治38年(1905) |

臥龍院 上棟 |

| 明治39年(1906) |

知止庵(浴室便所) 竣工 |

| 明治42年(1909) |

河内寅次郎逝去(享年56歳) |