本文

要介護(要支援)認定について

介護サービスを利用できる人

年齢によって介護保険サービスを利用できる条件が異なります

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護や支援が必要となった理由にかかわらず、保険者(大洲市)から、介護または支援が必要と認定された人

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

次に掲げる16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態となり、保険者(大洲市)から、介護または支援が必要と認定された人

- がん(末期)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗しょう症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

要介護(要支援)認定の申請

介護保険サービスを受けるためには、大洲市高齢福祉課に要介護認定申請を行います。申請手数料はかかりません。

まず、本人または家族が高齢福祉課または地域包括支援センターに相談してみましょう。

指定居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。

申請の代行ができる人

- 指定居宅介護支援事業所

- 地域包括支援センター

- 介護老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 介護療養型医療施設

- 地域密着型介護老人福祉施設

- 成年後見人

- 民生委員

- 介護相談員

申請時に必要なもの

- 要介護・要支援認定申請書

- 介護保険被保険者証

- 被保険者本人および申請者の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など

顔写真入りの本人確認書類が無い場合は、健康保険の被保険者証や年金証書など2点以上 - 第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の場合は、健康保険の加入情報が分かるもの

第2号被保険者は医療保険情報の確認が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。

第2号被保険者の要介護・要支援認定における「医療保険情報の確認方法」について

要介護・要支援認定申請書の様式

【Word版】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [Wordファイル/33KB]

【PDF版】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [PDFファイル/241KB]

【記入時の注意】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [PDFファイル/297KB]

申請から認定までの流れ

公平・公正な判定を行うため、訪問調査結果などを全国共通の判定ソフトでコンピュータ処理します。(一次判定)

大洲市介護認定審査会において、一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書を総合的に審査し、要介護度を決定します。(二次判定)

介護認定審査会の判定に基づき、本人に結果通知と被保険者証・負担割合証の交付を行います。

訪問調査

認定調査員(市の職員等)が自宅などを訪問して調査を行います。調査の費用はかかりません。

訪問調査の内容

- 74項目の基本調査(身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、特別な医療)

- 概況調査(現在受けているサービス、頻度、主訴、家族の状況、家庭環境等)

- 特記事項(具体的な状況など)

主治医意見書

大洲市からの依頼で、申請書に記載された主治医が介護の視点から傷病・医療・状態などの意見を記入します。

介護認定審査会

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されており、一次判定の結果と認定調査の特記事項、主事意見書を合わせて総合的に審査し、要介護度の判定を行っています。

認定結果の通知

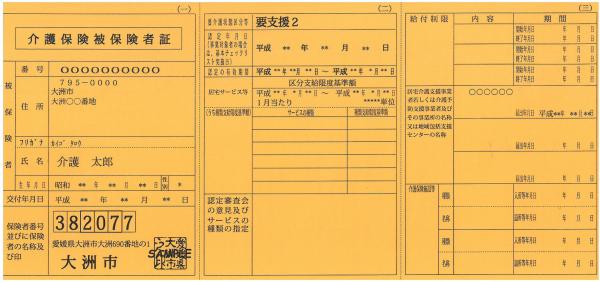

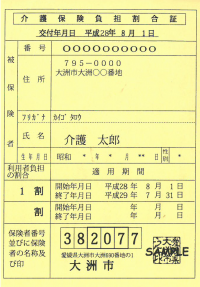

要介護度の判定後、本人に結果通知書と要介護度が記載された被保険者証(オレンジ色)、負担割合証(黄色)が交付されます。

(被保険者証は3つに折って使用します)

この被保険者証と負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要になりますので、大切に保管しましょう。

判定の結果、非該当となった場合は、その結果が通知されます。

要介護度の目安

|

要介護状態区分 |

心身の状態の例 |

|---|---|

| 要支援1 |

|

| 要支援2 |

|

| 要介護1 |

|

| 要介護2 |

|

| 要介護3 |

|

| 要介護4 |

|

| 要介護5 |

|