本文

大洲市オープンデータ推進ガイドライン

大洲市オープンデータ推進ガイドライン

本ガイドラインは、国が策定した「電子行政オープンデータ戦略」及び「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を踏まえ、本市保有の公共データを効果的・効率的に公開・活用することにより、地域課題の解決を図ることを目的とした本市におけるオープンデータの取組みを推進する上での基本的な考え方及び方向性を示すものとして策定する。

第1部 基本的な考え方

1.本ガイドラインにおけるオープンデータの定義

本市が保有する公共データを市民、民間団体やNPO、民間企業、教育研究機関(以下「市民・企業等」という)が二次利用可能なルール・形態で公開すること、また、そのように公開されたデータを指す。

なお、本市がオープンデータとしてデータを公開するに当たっては、コンテンツの正確性等は保証しないこと、コンテンツを用いて行う一切の行為に責任を負わないことを明示する。

2.オープンデータを推進する意義

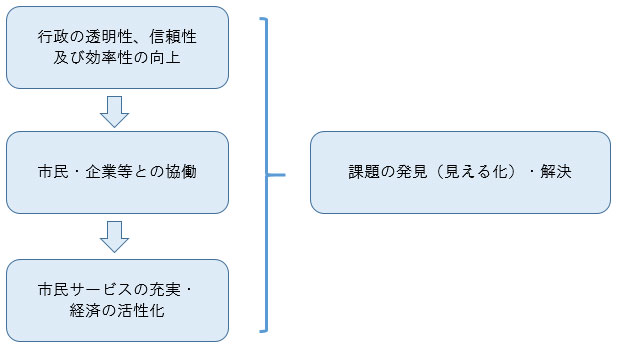

公共データのオープンデータ化(注1)を推進することにより、行政の透明性、信頼性及び効率性の向上を図り、市民・企業等との協働を生み、さらに市民サービスの充実や経済の活性化につなげる。特に、オープンデータの分析・利活用を通じて、最終的に、地域住民、コミュニティ及び本市がかかえる課題の発見(見える化)・解決につながることが期待される。

(1)行政の透明性、信頼性及び効率性の向上

公共データをオープンデータとして公開することで、行政の透明性、信頼性が向上するとともに、データの利用性、検索性の向上を通じて、自治体内の業務を効率化できる。

また、庁内、あるいは、国、他の自治体、市民・企業等とデータを相互に活用することも可能となり、重複作業の排除、縦割りの打破など相乗的な利用価値が期待できる。

(2)市民・企業等との協働

公共データがオープンデータになれば、本市と市民・企業等が現状を共有し、課題を具体化し、その解決策・実現策を一緒に考えることが可能となり、市民・企業等との連携を促進できる。

3.オープンデータ推進のための基本方針

- データ所管課が積極的にオープンデータとして公開する。

- 取組み可能なデータからオープンデータ化し、順次拡充を図る。

- 原則として営利目的、非営利目的を問わず二次利用を可能とする。

- 機械判読性(注2)が高く、二次利用が容易な形式で公開する。

- 新たに作成する公共データについては、原則オープンデータ化を前提に業務プロセスを構築する。

4.推進体制

オープンデータは、最高情報統括責任者(CIO)のもとで、全庁的な体制によって推進する。また、庁内のプロジェクトチーム等の組織を設置することにより、公開する公共データの検討など、オープンデータの推進のための具体的な取組みに関する組織横断的なアプローチを行うものとする。

あわせて、全庁的な普及及び理解を図るため、職員に対する研修等を実施する。

5.本ガイドラインの改訂について

本ガイドラインは、今後の国における検討及び技術の進展などを踏まえ、随時、必要な改訂を行うものとする。

第2部 オープンデータ推進の具体的な取組みについて

公共データのオープンデータ化を加速させるために、オープンデータ化の方針に加えて、各課が保有するデータも庁内のみで共有するデータとして公開し、行政の重複作業の排除、縦割りの打破など行政コストの低減に寄与する。

1.庁外へのデータ公開

(1)公開する公共データについて

具体的に下記のデータについて、積極的にオープンデータ化に取り組む。

- 本市が保有する公共データのうち、本市ホームページや刊行物等に掲載し公開・公表しているデータ

- 市民・企業等のデータ利用者のニーズが高いデータや地域課題と関係が深いデータ

- ニーズに関わらず自治体として積極的に公開すべきデータ

- 国の法令等に基づいて地方公共団体が保有しているデータで、国よりオープンデータ化が可能であると示されているデータ

(2)公共データの二次利用

オープンデータ化する公共データは、民間による自由なデータの利活用を促進するため、二次利用を制限する具体的かつ合理的な根拠があるものを除き、営利、非営利を問わず二次利用を認める。

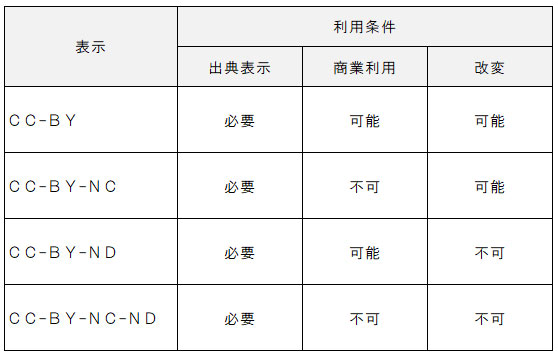

また、二次利用については、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(注3)」を使用し、どのような条件で利用を認めるかを明示する。なお使用する際は原則として、著作権法の範囲内において可能な限り二次利用を認める「CC-BY(注4)」とする。

【クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの主な種類と内容】

【出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパンHP(http://creativecommons.jp/licenses/)を基に作成】

(3)二次利用促進のために必要な情報

公共データの作成者、作成日時、著作権処理の方法、データ形式、更新頻度など二次利用のために必要な情報を可能な限り提供し、注意事項及び前提となる条件などを明示する。

(4)データ形式

オープンデータ化する公共データについては、可能な限り、特定のアプリケーションに依存しないデータ形式(例:CSV等)での提供を行う。

ただし、PDF形式等の機械判読が難しいデータ形式であっても、公開可能である場合は、積極的に公開し、順次、機械判読が容易な形式で公開できるよう努める。Excel やWord 形式等の特定のアプリケーションに依存するデータ形式も同様とする。

(5)データの更新

オープンデータ化した公共データは、適時更新を行い、データの鮮度の維持に努める。

2.庁内へのデータの公開

各課が保有するデータのうち、法令等により他部局へ公開することができないものを除き、他課での利用希望があるデータについては、原則全庁へ公開することとする。

(1)施策の推進

市の各計画の進行管理や新規事業の検討、既存事業の見直し等にあたっては、課題の発見(見える化)・解決手段の一つとして、オープンデータ等を活用し、各課の保有するデータを横断的に分析することにより、施策推進への活用を図る。

(2)業務の効率化

各課の保有するデータを全庁公開することにより、行政の重複作業の排除、縦割りの打破など業務の効率化を図る。

(3)庁外公開の推進

庁内へ全庁公開したデータについては、庁外への公開を検討し、可能なものから積極的に公開することにより、公共データのオープンデータ化を推進する。

3.データの作成方針

(1)オープンデータ化を前提としたデータの作成

新たに作成する公共データは、以後オープンデータを行うことを前提にした形式で、作成できるよう業務プロセスを構築する。

(2)データの利活用性の向上

データを単にオープンデータとして提供するのみではなく、利用者からの意見等を踏まえ、提供したデータの課題等を洗い出し、必要な情報の追加等を行うことにより、データの利活用性を高める。

4.利活用の推進

(1)利用者のニーズ把握

市民・企業等の利用者のニーズの把握に努め、その趣旨及び内容を検討した上で、協働により積極的に推進する。また、具体的な利活用の提案等があった場合は、その必要性を検討した上で、可能なものから公開する。

(2)国・県及び周辺自治体との連携

国・県と連携するとともに、関係自治体と共同でのデータ提供を行う。

(3)普及促進

オープンデータを利用したコンテストなど、市民・企業等を対象にした先進事例を参考にしながら、当面の間は、オープンデータの認知度を高める取組みを積極的に行う。

(4) オープンデータ化を見込んだ成果物等の取得に係る権利関係の整理

委託契約等により成果物を受け取る場合等において、成果物や取得したデータを原則オープンデータ化することをあらかじめ仕様書や募集要項等に追加の規定を設ける。

(注)

1) オープンデータ化

公共データを、オープンデータとして公開すること。公開するに際しては、二次利用可能とするために、著作権の処理及び機械判読性の確保を行うこと。なお、個人情報の取扱いについては、個人情報保護条例を遵守すること。

2) 機械判読性

コンピュータが、特定のアプリケーションに依存せず、データの論理的な構造を識別(判読)でき、データ内の値(表の中に入っている数値、テキスト等)を処理できること。

機械判読に適した形態には様々なレベルがあり、以下のような5 段階のレベルがあるが、一般的に「機械判読に適したデータ」とはLevel2段階以上のものを指す。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| Level 4 | 他のデータにリンクしている(Linked Open Date) |

| Level 3 | 物事の識別にURLを利用している。(他のデータからも参照できる) |

| Level 2 | 非独占のCSVのように特定のアプリケーションに依存せず、標準化された形式 |

| Level 1 | ExcelやWordファイルのように構造化されたデータとして公開 |

| Level 0 | データ形式を問わない(画像やPDF等のデータでも可) |

【出典:「オープンデータガイド第2版」オープンデータ流通推進コンソーシアム】

3) クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

著作物の再利用についての条件等に関する意思表示を手軽に行えるようにするために、国際的に利用されている。利用に関して、著作権者が「著作権者の表示をする」又は「非営利に限定する」など様々なレベルの条件を選択して表示できる。

4) CC-BY

クリエイティブ・コモンズによるライセンスの表記の一つ。原作者のクレジット(氏名、作品タイトル、URL)を表示すれば、利用者が営利目的を含めて自由にデータを改変、複製、再配布することができる。