本文

山本隊員の日常(No.32)

山本隊員の日常(No.32)

農林振興課の山本です。

12月の活動のハイライトは、「グリーンツーリズムインストラクター養成講座」への参加です。

4日間、埼玉県伊奈町と蓮田市に行ってきました。

まずは座学で、グリーンツーリズムインストラクターの役割や、参加者や主催者が加入できる(すべき)保険について、グリーンツーリズムに関わる法律(特に運送関連や事故発生時の留意点、債務不履行など)について学びました。

夜の8時までしっかり学び、初日から中々手ごたえのある研修でした。

【↓座学の様子 ーグリーンツーリズムのプロフェッショナルたちから学びます】

同時に、最終日に実際にアテンドするツアーづくりの準備を行っていきます。

グループに分かれた後、最初に対象の地域となる蓮田市駒崎地区にて実地踏査を行いました。

足早に通り過ぎてしまえば一見普通の農村に見える場所で、「宝探し」を行っていきます。

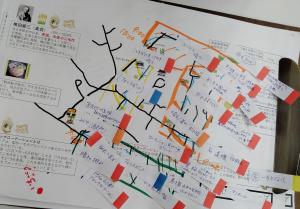

【↓地域資源を探し、まとめてみる】

地域資源を一通り集めた後は、ツアーのテーマを決め、わたしたちのグループは、テーマを駒崎地区の地域連携により成り立つ「ブロックローテーション」を知ってもらうことに定めて、

米・大豆・小麦や、露地野菜の栽培箇所を回り、現地の直売所で郷土料理の「味噌ネギむすび」を参加者と一緒につくるツアーを企画することにしました。

「ブロックローテーション」は、地域連携が欠かせない農業方法です。

主に連作障害を避けるために、米を一毛作、大豆と小麦を二毛作で、毎年農地を変えながら、三種類を交互に栽培していきます。

自分の農地で育てる作物が、自分だけの意志で決められなくても、地域全体の農業を優先に考えられている方が多いということです。

駒崎地区の連作組合には、約60軒の農家が、この取り組みに参加しています。

【↓連絡組合で管理している機械 ―高価な機械ですが、共同管理することで所有が可能になる】

この駒崎地区の大豆を使った特産品があります。

地域の女性たちが駒崎産の大豆を使った味噌です。

味噌を使った郷土料理を探したところ、現地出身の方から、子どものころにおやつでよく食べたという「味噌ネギむすび」という、

同じくこのあたりでよく栽培されているネギを使ったおむすびがあると聞き、このツアーの目玉にすることにしました。

ツアーには、食の体験も入れるので、大きく調理チームと地域案内チームで分かれ、それぞれでまた準備を進めていきます。

【↓地域の女性たちが手作りしている「はなみずき味噌」―地域の直売所で販売されている】

ツアーの大筋が決まると、地域案内チームは再び実地踏査を行います。

お客様がまぶしくないように、何時頃に太陽がどの位置に向いているのかも把握します。

また、車道を渡るところ、車が通る近くを歩くところ、足元が悪い場所などの危険箇所も同時に把握していきます。

わたしたちの班は、最終の講師講評で、「危険箇所に対するリスク管理が甘い」という指摘を受けたため、注意喚起を工夫するなどして、その点を強化することとしました。

順路やお話しすることなどを整理しながら、実際にデモンストレーションも行います。

今回の講座で得た一番の財産は、「仲間」と言っても過言ではありません。

ほとんどが全国から集まった地域おこし協力隊で、北は宮城、南は長崎・対馬まで、11名のメンバーと寝起きを共にしました。

皆、個性的で、人を楽しませるのが上手で、どんなハプニングも面白がれる、他人の失敗を受け止める懐の深さ、

欠点を補いあえる心の広さを持っていました。このメンバーだったから、この濃密な4日間を乗り越えられたと思っています。

【↓メンバーと講師で仲良く試食】

最終日、いよいよツアー兼、実技試験です。

他の班がツアーを行っているときは、お客さん役として参加します。

全体的には時間内に収まり、うまくいきましたが、後のフィードバックの時間で、細かい点を指摘いただき、

今後改善していく上でいい実践となりました。ツアーの後は、筆記試験を受験しました。

合格発表は年明け以降とのことで、合格しているか緊張します。

【↓ツアー中に立ち寄った地域の人によって運営されている直売所】

【↓ツアー中に撮った記念写真】

今回の講座は、ツアー企画から実施までを通して行うとても実践的なものでした。

わたしが地域おこし協力隊の3年間で培った知識や経験の総決算のごとく、ツアー企画に全てを出し切れてよかったです。

この講座に合格すると、次は3月に開催されるグリーンツーリズムコーディネーターコースに進みます。

この学びを、大洲市や南予地域に還元できるよう、活動していきます。