○大洲市契約に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第54号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第18条)

第3章 指名競争入札(第19条―第21条)

第4章 随意契約(第22条―第26条)

第5章 契約の締結(第27条―第40条)

第6章 契約の履行(第41条―第72条)

第7章 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の契約に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、当該事実のあった日から2年を限度とする一定期間一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5の規定により資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、掲示場における掲示その他必要により広報又は新聞に掲載して公示しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次に掲げる期間をおき、前条第2項の規定に準じて公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものについては、1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては、10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものについては、15日以上

2 前項の公告が工事に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の9の規定によるものとする。ただし、市の休日を除いた期間とする。

(公告事項)

第4条 前条の公告は、次に掲げる事項を市掲示場への掲示その他の方法により行う。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項に関する事項及びこれを示す場所

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札書の提出方法(電子入札(電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者又は見積者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札又は見積りの手続をいう。以下同じ。)にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の記録方法)

(7) その他必要と認める事項

(入札の執行延期等)

第5条 天災その他やむを得ない理由により、又は入札に関し不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は賠償の責を負わない。

(入札の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) この規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

(2) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(3) 代理権限のない者が入札をしたとき。

(4) 金額の訂正をした入札をしたとき。

(5) 明らかに連合によると認められる入札をしたとき。

(6) 入札書の金額、記名、押印その他必要記載事項(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録、電子署名又は電子証明書)を確認できないとき。

(7) 信ぴょう性が高いと判断される談合情報を入手した場合など入札を継続することが適当でないと認められる入札のとき。

(8) その他入札に関し不正の行為があったとき。

(入札)

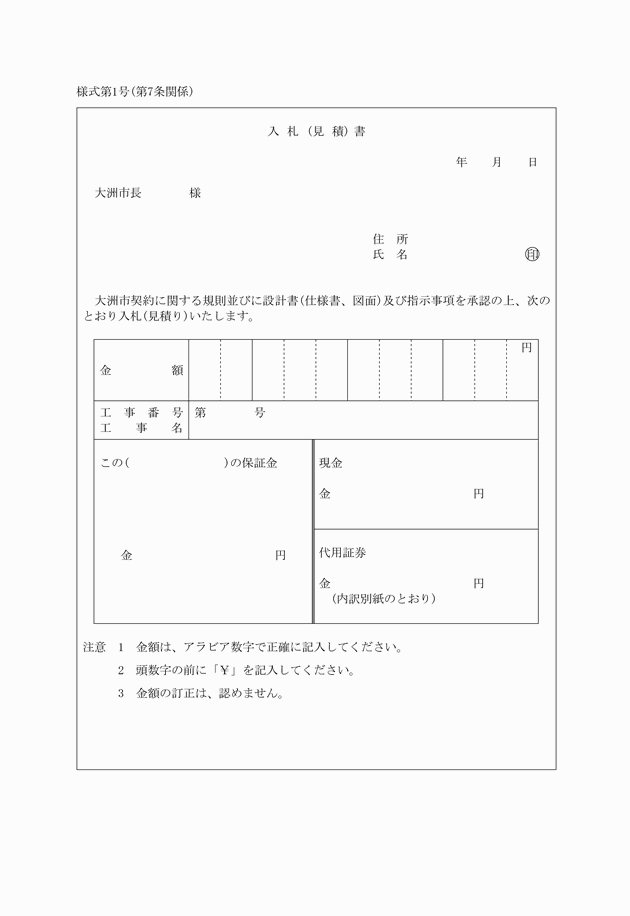

第7条 入札をしようとする者は、1件ごとに入札(見積)書(様式第1号)1通を作成し、封印の上、氏名、名称及び入札書であることを表記し、所定の日時までにこれを市長に提出しなければならない。ただし、市長において特に認めた場合は、入札書を書留郵便によって提出することができる。

2 電子入札により入札をしようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の入札書の提出に代えて、入札書に記載すべき事項が記録された電磁的記録であって電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われたものを、当該電子署名に係る電子証明書(入札者又は見積者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて、指定の日時までに市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織における障害の発生その他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の入札書を提出することができる。

3 入札者又は入札者の代理人は、当該入札について他の入札者の代理人となることができない。

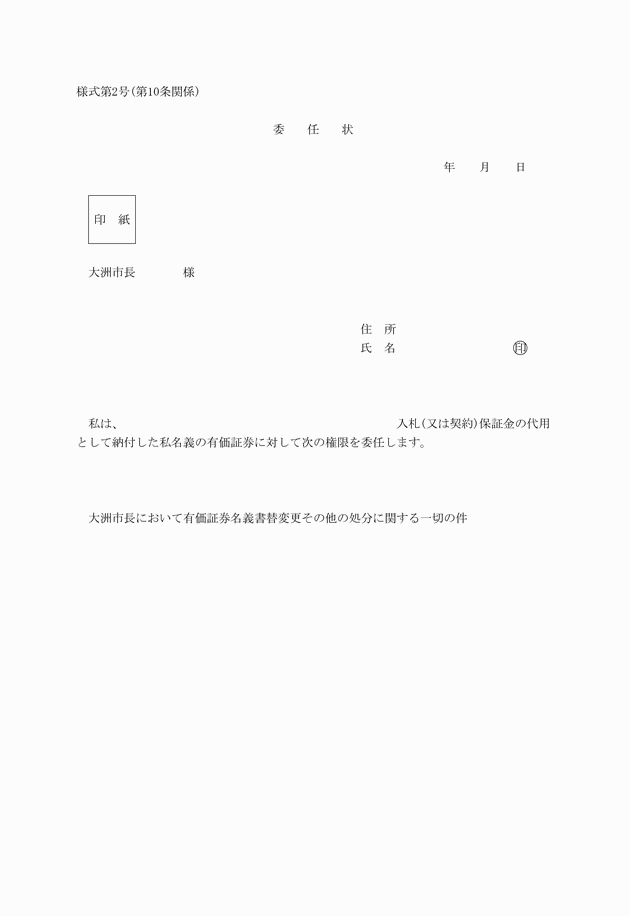

4 入札者の代理人が、入札をするために出席しようとするときは、あらかじめその代理権限を証明する委任状を提出し、市長の承認を得なければならない。

(入札書記載事項の訂正)

第8条 入札者は、入札書記載の事項について訂正し、又は加入したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。

(入札保証金)

第9条 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納入しなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証する債券

(3) 郵便為替又は定期若しくは通知預金証書

(4) 銀行その他市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) その他市長が確実と認める担保

2 前項第3号の定期又は通知預金証書には、質権設定承諾書を添付させなければならない。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前号に定める者のほかその者と同等の入札資格を有し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付方法)

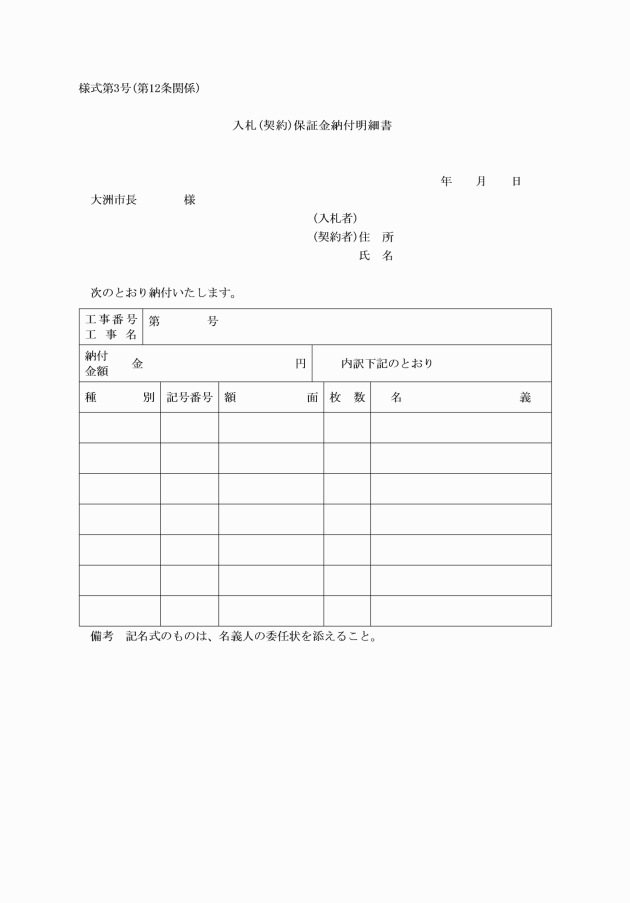

第12条 入札保証金は、入札(契約)保証金納付明細書(様式第3号)を添えて入札書とともに提出しなければならない。ただし、郵便為替、送金小切手の方法をもって納付する場合は、この限りでない。

(入札保証金の還付)

第13条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金納付の際、その他の入札者に対しては開札終了後これを還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市に帰属する。

(1) 入札について不正があったとき。

(2) 入札又は落札を取り消したとき。

(3) 落札者が指定期間内に契約を締結しないとき。

2 電子入札により競争入札をするときは、予定価格を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(予定価格の事前公表)

第14条の2 次に掲げる入札に付する契約に係る予定価格は、入札の執行前に公表することができる。

(1) 建設工事の請負に係る契約

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める契約

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

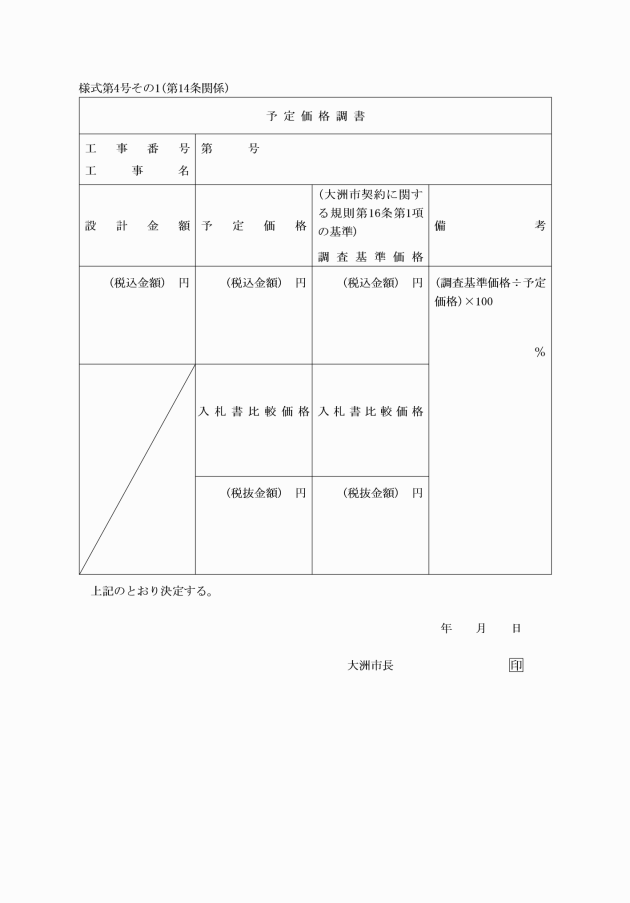

第16条 市長は、令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。

(最低制限価格等)

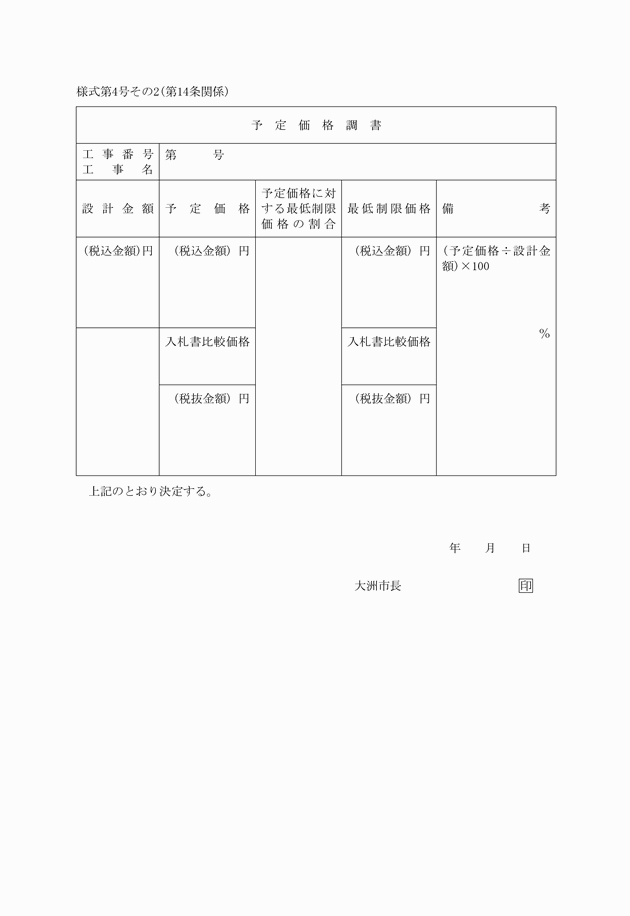

第16条の2 有効入札中、次に定める契約にあっては、それぞれに定める価格をもって落札とする。

(1) 物品、労力その他の供給にあっては、予定価格以下の最低価格

(2) 工事又は製造の請負にあっては、予定価格以下で予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲で、当該契約案件ごとに前条第1項の規定により作成した基準に準じ算出された価格を下らない最低価格

(3) 財産の売却、貸付けにあっては、予定価格以上の最高価格

(落札の通知)

第17条 市長は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的記録をもってその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(入札後の異議の申立て)

第18条 入札者は、入札後この規則、設計書、仕様書、図面、契約条項、現場等について不明を理由として異議を申し立てることができない。

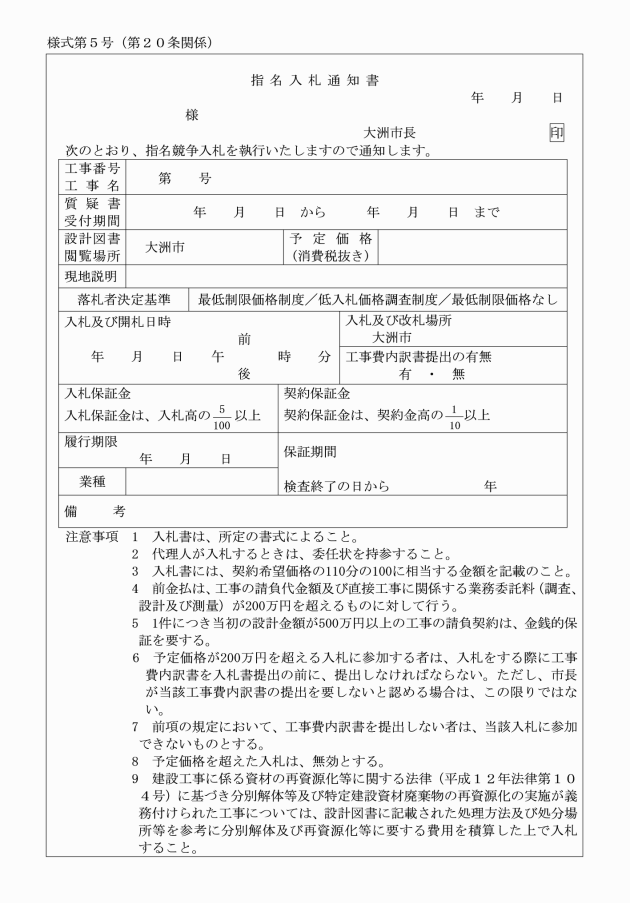

第3章 指名競争入札

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項に関する事項及びこれを示す場所

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札書の提出方法(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の記録方法)

(6) その他必要と認める事項

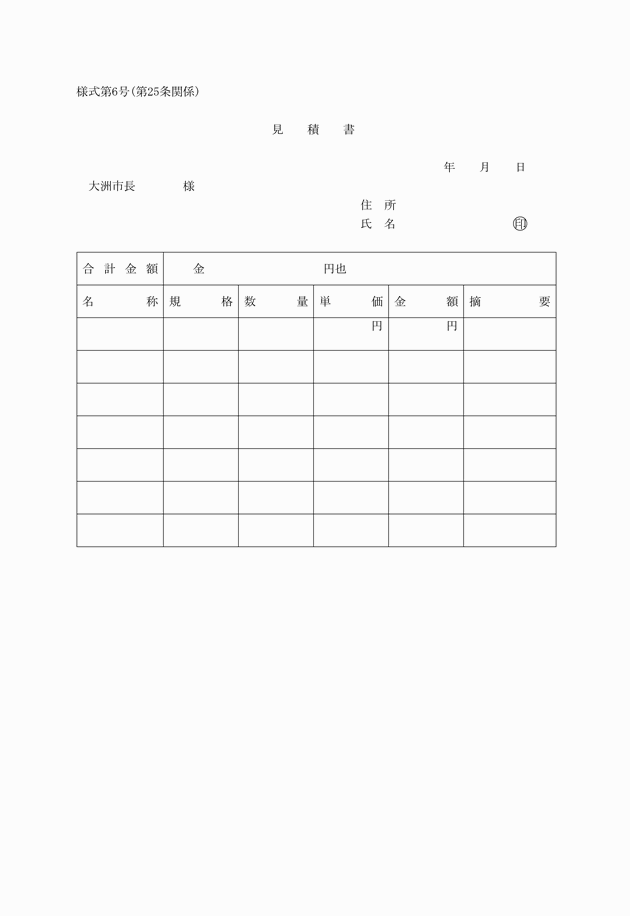

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第22条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃借料の年額又は総額)が、次に掲げる契約の種類に応じて定める額を超えないものとするときとする。

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円

(2) 財産の買入れ 1,500,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

(特定随意契約に係る手続)

第22条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選考基準、申込方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(不利と認める事項)

第23条 令第167条の2第1項第6号に規定する不利と認めるものは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 契約締結したのちこれと関連して追加契約をなすとき。

(2) その他契約の性質により競争入札に付することが不利なとき。

(1) 法令によって価格が統制されているとき。

(2) 特に販売価格が定められているとき。

(3) 販売業者、取扱業者が定められているとき。

(4) 特別の理由があるとき。

2 前項の場合において、生産品又は即売品の売払いについては、その取扱いをした職員の証明書を、委託販売した場合は、取扱機関の発行した積算書を、官公署の発した価格表示の書類をもって見積書に代えることができる。

第5章 契約の締結

(契約締結の期間)

第27条 市長は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その者に契約締結期間を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、指定期間内に契約を締結しなければならない。

3 決定者が、指定期間内に契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。

(契約書記載事項)

第28条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 監督及び検査

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 前項に規定する工事の契約書については、設計書・仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めたときは、省略することができる。

3 前項に規定する工事以外の契約書については、性質又は目的により必要な図書を添付するものとする。

(1) 指名競争又は随意契約をする場合において、工事又は製造の請負は契約金額が60万円以下、その他の契約の種類は30万円以下のものを締結するとき。

(2) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) その他契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(仮契約の締結)

第32条 第28条に規定するもののほか、大洲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年大洲市条例第74号)第2条及び第3条の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を相手方に告げ、かつ、その旨を記載した特約事項(様式第11号)を様式第7号に添付するものとする。

(契約保証金)

第33条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める率は、契約金額の10分の1以上とする。

2 前項の契約保証金は、入札保証金をもってその一部に充てることができる。

(契約保証金の増減)

第33条の2 第41条の規定による契約変更時において、請負代金額に増減が生じた場合、契約不履行のおそれがないと認められるときは、契約保証金の増減をしないものとする。ただし、請負代金額の増額変更時において契約保証金の金額が変更後の請負代金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更し、請負代金額の減額変更時において請負者から要求があったときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で請負者の希望する金額まで減額変更することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第34条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第10条各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の納付方法)

第36条 第12条の規定は、契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の還付)

第37条 契約保証金は、契約履行の後に還付する。ただし、第42条により契約を解除したときは市に帰属する。

2 第43条の規定により契約を解除したとき、若しくは相続人とその他の包括承継人が契約を承継しないとき、又は契約者の責に帰することができない理由によって契約が無効となったときは、市長は検査した後契約保証金を還付するものとする。

3 契約保証金は、第40条第3項に規定するかし担保保証金に充当することができる。

(保証人)

第38条 市長は、必要があると認める契約にあっては、当該契約の相手方に対し、自らに代わって契約を完成する連帯保証人(以下「完成保証人」という。)を立てさせるものとする。

(1) 完成保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 別段の資格を必要とされる完成保証人がその資格を失ったとき。

3 市長は、前項に定める場合のほか、完成保証人が明らかに保証人としての適格を欠くにいたったと認められるときは、契約者をして完成保証人を更迭させることができる。

(完成保証人に対する請求等)

第39条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、完成保証人に対し完成すべきことを請求することができる。

(1) この規則又は契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約期限内又は期間経過後相当の期間内に契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由なく市長の指示に従わないとき。

(4) 契約履行に当たり不正の行為があったとき。

(5) 契約不履行の申入れが妥当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約者としての資格を欠いたとき。

3 完成保証人には、この規則の契約者に関する規定を準用する。

(契約不適合責任)

第40条 市長は、目的物の引渡しを受けた日から次に掲げる期間中に生じた目的物の契約不適合については、契約者に対して契約不適合の修補若しくは契約不適合のない目的物との取替え又はその契約不適合によって生じた損害の賠償を請求するものとする。ただし、目的物の契約不適合が天災地変その他避けることのできないものによると認められるときは、この限りでない。

(1) 鉄骨造又はコンクリート構造物 2年

(2) 木造構造物 1年

(3) 植栽工事枯れ補償 1年

(4) 簡易な舗装 1年

(5) 前各号以外の目的物 市長が定める期間

2 前項の契約不適合責任期間は、契約をもって延長することができる。

3 市長は、契約者が第1項の義務の不履行によって生ずる損害を担保するため必要と認める契約不適合責任保証金を徴することができる。

4 市長は、契約者が第1項による義務を履行しないときは、第三者にこれを修補させ、又は取替えさせ、これに要した費用又は契約不適合によって生じた損害の賠償金は、契約不適合責任保証金から控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

第6章 契約の履行

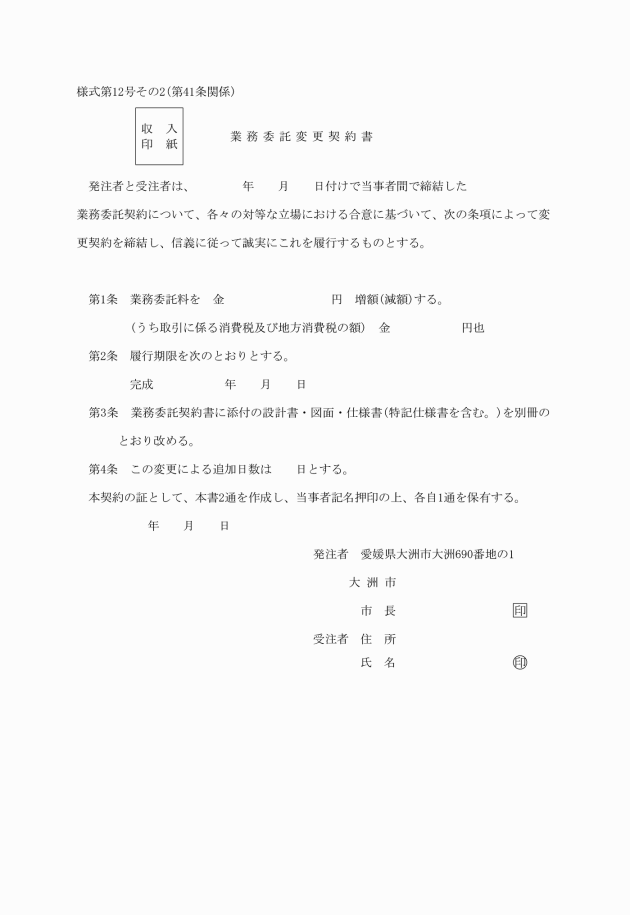

(契約の変更)

第41条 市長において必要やむを得ない理由があると認めたときは、契約を変更し、又は履行を一時中止させ、若しくは打ち切ることができる。

4 第1項の規定により工事の内容を変更し、一時中止し、又は打ち切る場合において請負代金額を変更するときは、次の算式によるものとし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

変更設計公費×(元請負工費/元設計工費)=変更請負工費

5 市長の指示に従わないため工事中止を命じた場合は、第3項の規定は適用しない。

(契約の解除)

第42条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) この規則又は契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約期限内又は期間経過後相当の期間内に契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由なく市長の指示に従わないとき。

(4) 契約履行に当たり不正の行為があったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約者としての資格を欠いたとき。

2 前項の規定は、既に契約を履行済みのものであっても、その履行の方法その他について不正の行為があると認めた場合に準用する。

第43条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第41条第1項の規定により契約履行の中止を命じた場合において、その中止期間が契約履行期間の2分の1以上となったとき。

(2) 第41条の規定により契約内容の変更があった場合において、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(3) 第41条第1項の規定により契約履行の中止を命じた場合において、その履行を継続することにより著しい損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。

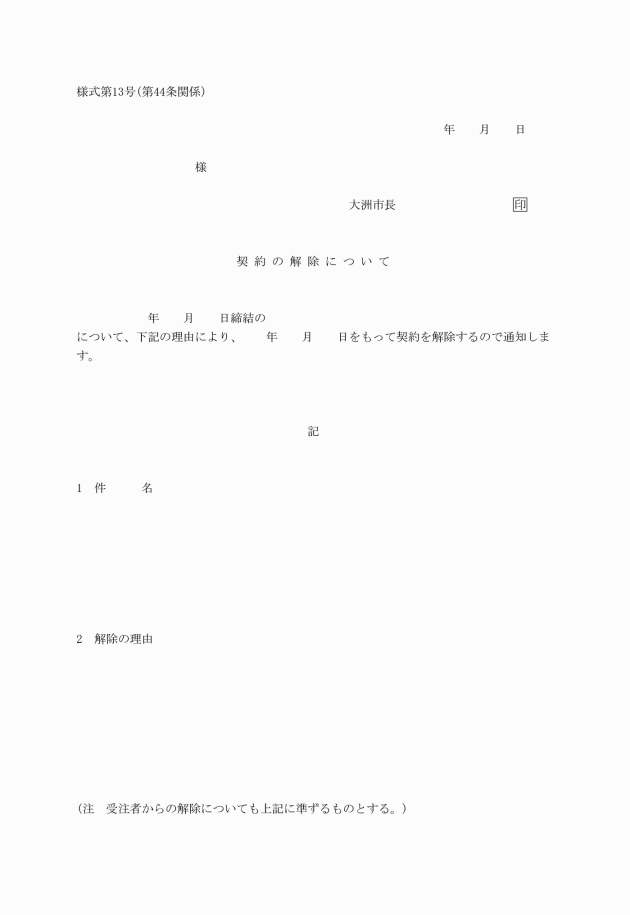

(契約解除の通知)

第44条 契約の当事者が、契約の解除をしようとするときは、契約の解除について(様式第13号)をもって相手方に通知しなければならない。

(既済部分の処置)

第45条 契約を解除したとき既に履行した部分に対しては、市長が相当と認める金額を交付して、これを引き取ることができる。

(履行期限の延長)

第46条 天災地変その他やむを得ない理由により契約期限内に契約を履行する見込みがないときは、契約者は速やかにその理由を詳記した書面をもって市長に期限の延長を求めることができる。

2 契約者の責に帰する理由により、契約期間内に履行しない場合において、期限後に履行する見込みのあるときは、市長は、違約金を徴して期限を延長することができる。

(違約金)

第47条 前条第2項に規定する違約金は、契約金額から既済部分に対する違約金相当額を控除した額に対し、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条の規定により計算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず遅延により著しく重大な損害を与えるものであると認められる場合においては、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の違約金を徴するものとする。

3 前2項に規定する違約金は、契約保証金又は契約金額から控除し、なお不足する場合は追徴する。

(危険負担)

第48条 契約を締結した日から検査を終了した日までの間における天災地変又は予期することのできない経済情勢の激変その他不可抗力に基因する契約の相手方の著しい損害に対しては、契約金額を変更し、又はその損害額の全部又は一部を補塡することができる。ただし、契約者が損害発生の防御について相当な施設をしていなかったとき、又は善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、この限りでない。

(損害の賠償)

第49条 第43条の規定により契約を解除した場合において、契約者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、当事者双方が協議して定めるものとする。

(部分使用)

第50条 市長は、必要に応じ契約者の同意を得て工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分の全部若しくは一部を使用することができる。

2 市長は、前項に規定する部分使用をするときは、その部分について保管の責を負わなければならない。

3 市長は、部分使用により契約者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額の決定については、前条第1項の規定を準用する。

(代金支払時期)

第51条 工事、製造その他の請負及び検査を必要とする物件の購入にあっては検査又は検査後、登記又は登録を要する物件を購入したときはその登記又は登録を完了した後、その他の物件を購入したときは、その物件の収受を完了した後に代金の支払をしなければならない。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

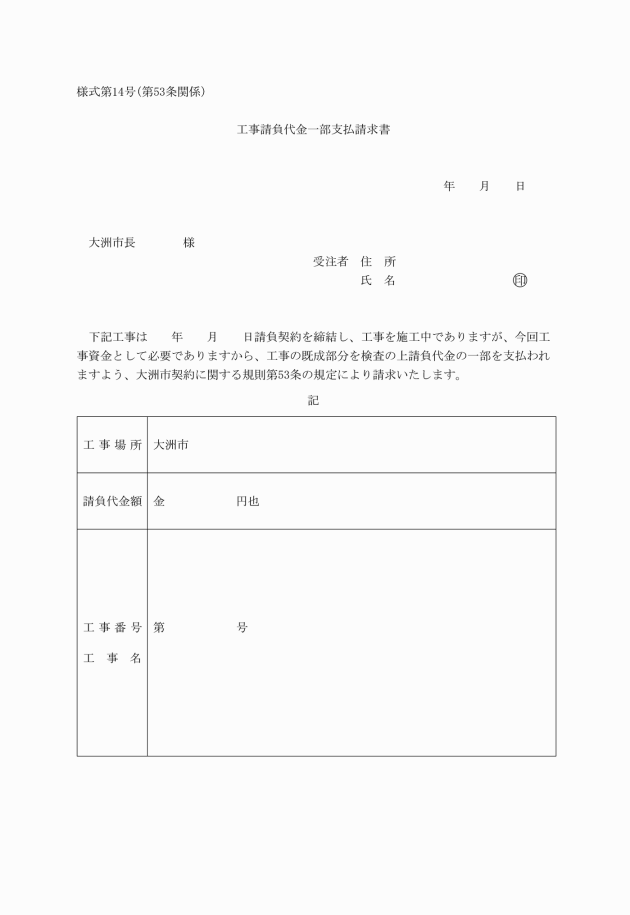

(部分払)

第52条 契約により工事、製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(工事既済部分に対する支払)

第53条 前条の規定により工事の既済部分に対する支払をするときは、市長は検査調書に基づいて次の区分により支払をするものとする。

(1) 請負代金額 5,000,000円以上 1回

(2) 請負代金額 10,000,000円以上 2回以内

(3) 請負代金額 20,000,000円以上 3回以内

(4) 請負代金額 30,000,000円以上 1,000万円増すごとに前号の回数に1回を加えた回数以内

出来高請負工費×0.9-(出来高請負工費/請負工費)×前払金=出来高支払額

(工事請負等の前金払)

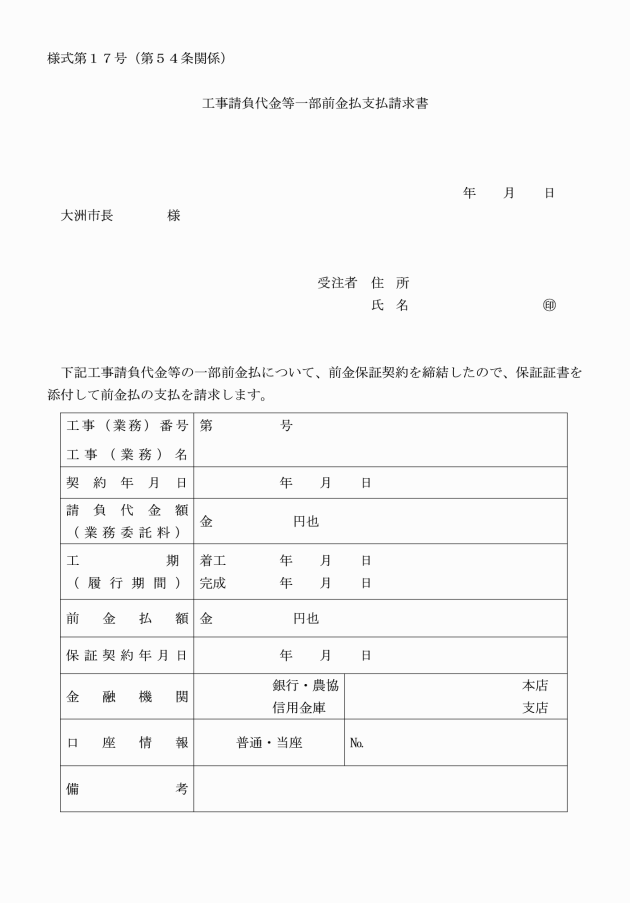

第54条 前金払は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証会社の保証に係る公共工事で、請負代金額が200万円を超えるものに対して行うものとし、その額は、当該請負代金額の4割以内の額とする。ただし、市長は、工事の性質上特に必要と認めるときは、前金払の額を増額し、若しくは減額し、又はこれを行わないことができる。

2 請負者が、令附則第7条第1項の規定により前金払を受けようとするときは、工事請負代金等一部前金払支払請求書(様式第17号)に保証書を添付し、前金払を請求するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前金の全部又は一部を当該請負者から返納させるものとする。この場合において、請負者は、返納すべき前金に対して、前払を受けた日から返納の日までの日数に応じ、遅延防止法第8条の規定により計算した額の利息を付して返納しなければならない。

(1) 前金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 請負者が義務を履行しないとき。

(3) 保証契約が解除されたとき。

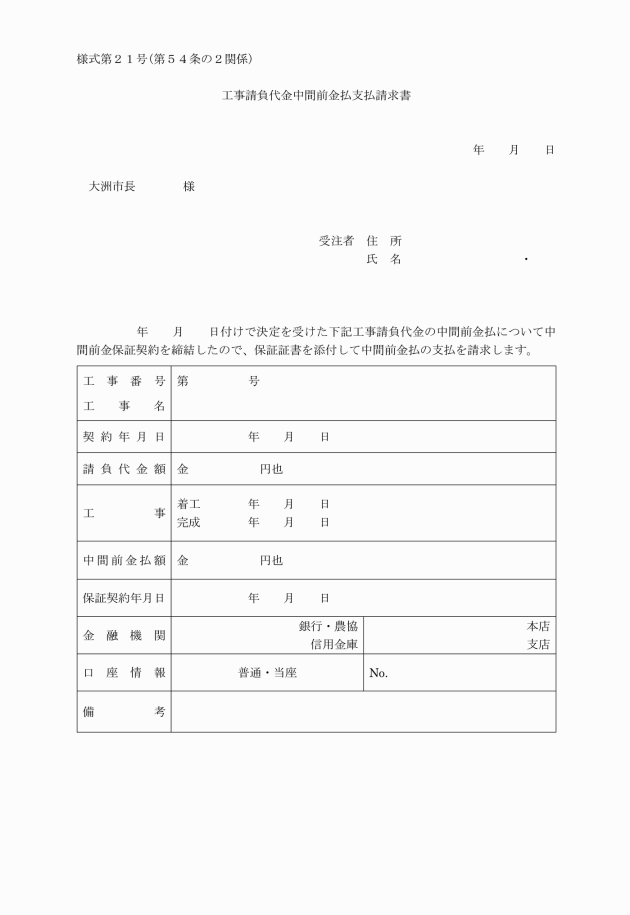

(中間前金払)

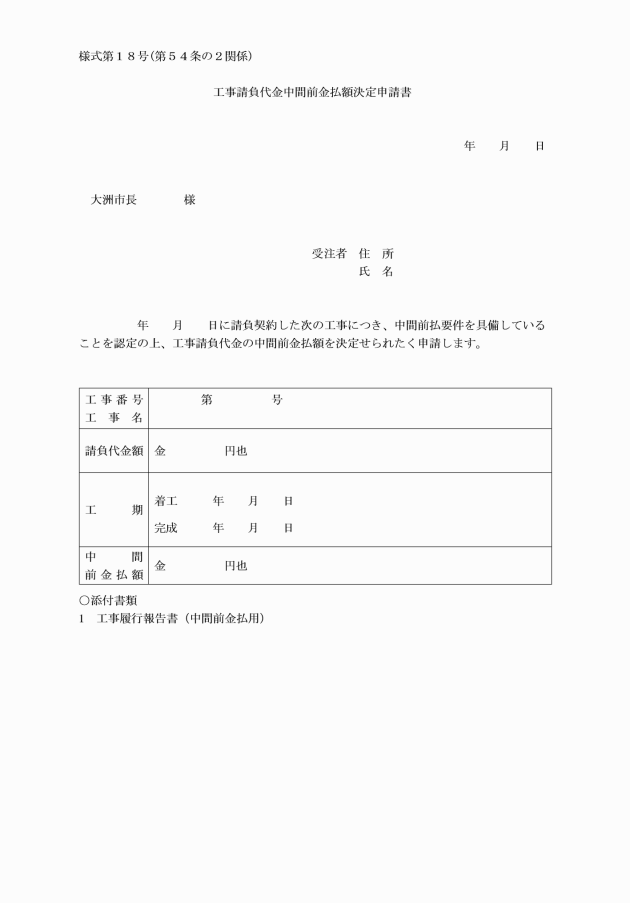

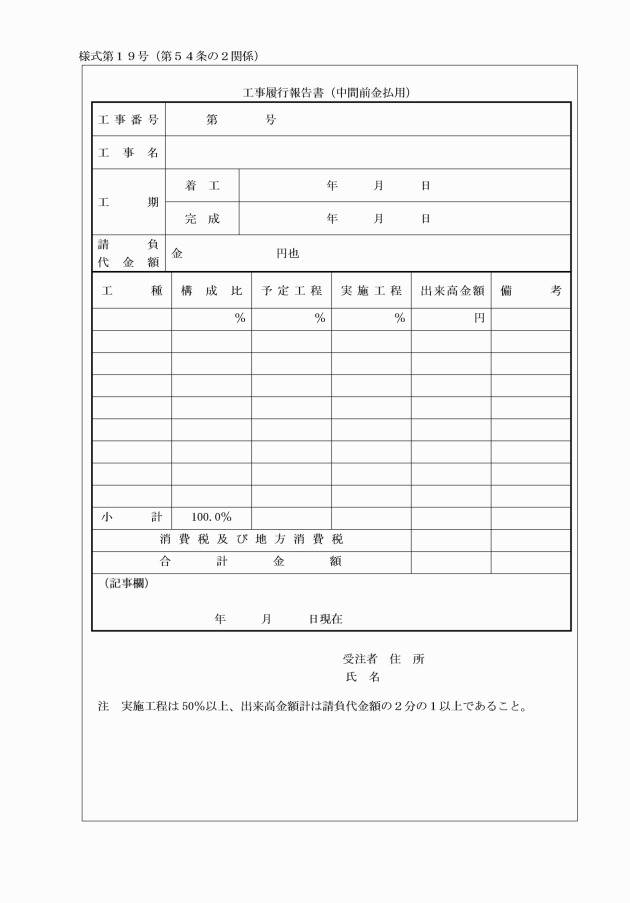

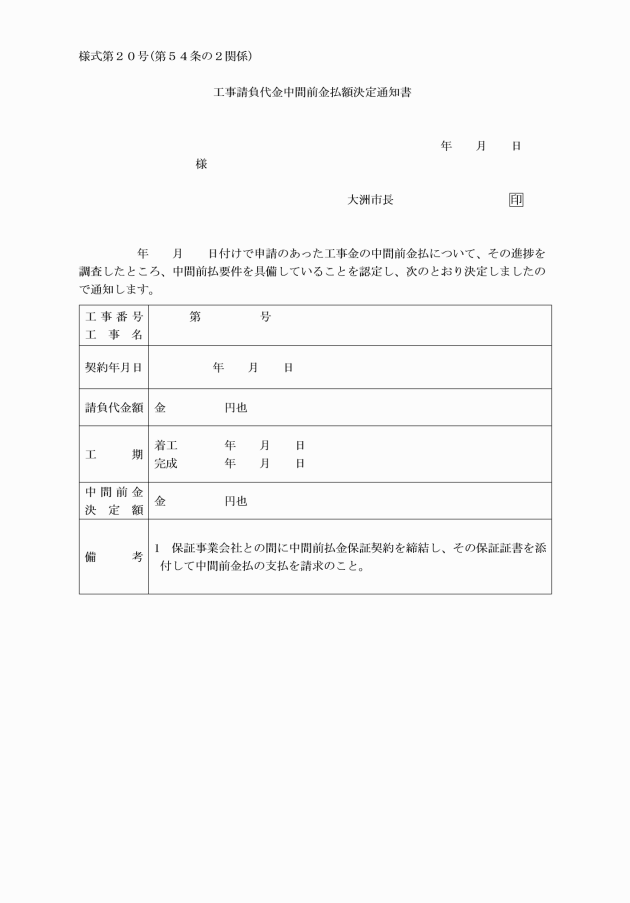

第54条の2 中間前金払は、請負代金額が500万円以上の工事で、既に当初の前金払がなされているものに適用し、その額は、当該請負代金額の2割以内の額とする。ただし、市長は、工事の性質上特に必要と認めるときは、中間前金払の額を増額し、若しくは減額し、又はこれを行わないことができる。

2 中間前金払を受けようとする工事は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 前条第3項の規定は、中間前金払について準用する。

(権利・義務の譲渡等の禁止)

第55条 契約者は、契約に関する権利及び義務を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約の承継)

第56条 契約者の相続人その他の包括承継人が、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあった日から14日以内に書面により市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第57条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査にあっては、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督職員の職務)

第58条 監督職員は、契約の履行に必要な書類を審査し、必要あるときは工事・製造・その他についての契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事・製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督の実施にあっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密を他に漏らしてはならない。

(検査職員の職務)

第59条 検査職員は、契約関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査しなければならない。

2 前項の検査は、大洲市建設工事検査規程(平成17年大洲市訓令第41号)に基づき行うものとする。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

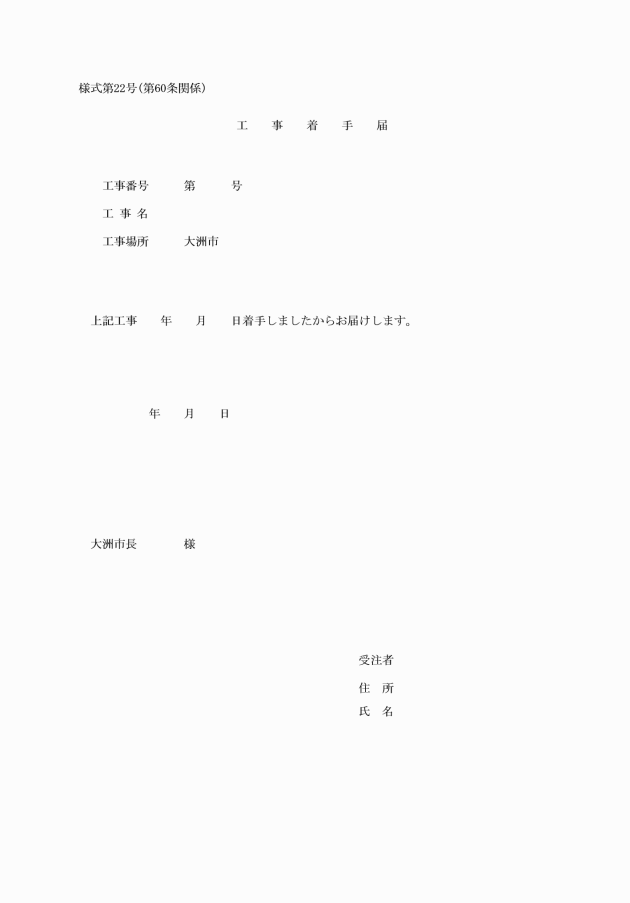

(着手)

第60条 工事又は製造の請負契約を締結した契約者(以下「請負者」という。)は、市長において特にその期間を定めた場合を除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。

3 請負者の責に帰することのできない理由により第1項に規定する期間内に工事に着手することができないと認められるときは、市長に対して着手時期の延期を求めることができる。

(工程表の提出)

第61条 請負者は、工事に着手したときは、設計書、図面、仕様書等に基づく工程表を契約締結後14日以内に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

2 市長は、前項の工程表中不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを改めさせなければならない。

(請負者の義務)

第62条 請負者は、契約の履行について市長の指示に従い、市長が派遣した監督職員を容認しなければならない。

2 請負者は、常に現場にあって工事の施工につき一切の事務を処理しなければならない。ただし、市長の承認を受けた者に代理させることができる。

3 工事現場には、設計書、仕様書及び図面を備え付けるとともに、市長が適当と認める技術者を常駐させなければならない。

4 請負者は、夜業をする場合は、市長の承認を得なければならない。

5 請負者は、出来形の適否を確認し難い工事を施工しようとするときは、検査員の立会及び検査を受けなければならない。

(工事用材料の検査)

第63条 工事用材料は、監督員の検査を受けて、検査に合格したものでなければ使用することができない。

2 前項に規定する検査を受けないで材料を使用したときは、市長は、材料の変更を命ずるものとする。

3 材料検査のために直接必要な費用は、請負者の負担とする。

(在品使用)

第64条 設計書又は使用書中「在品使用」とあるものは、契約締結と同時にその物件の引渡しを終了したものとみなす。

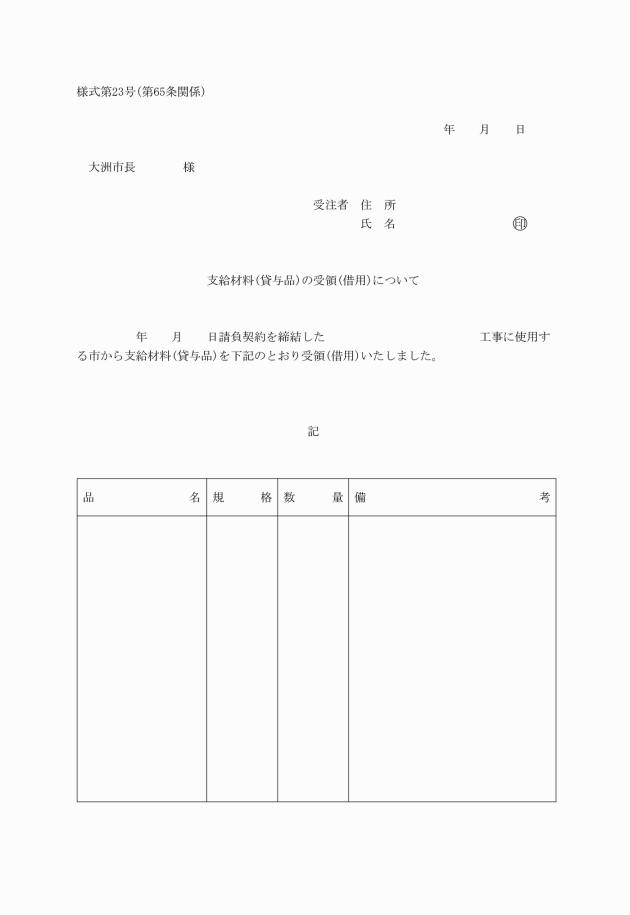

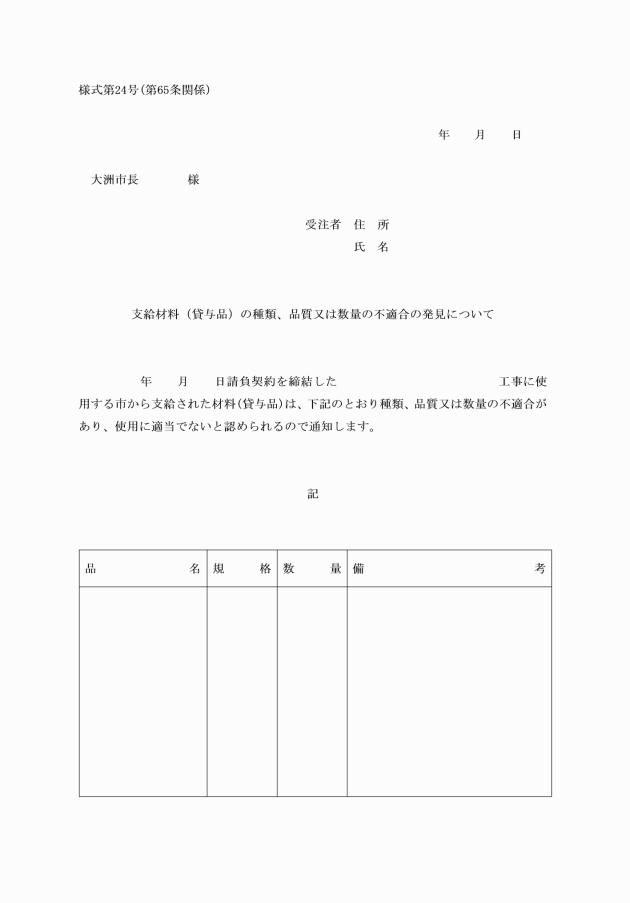

(支給材料及び貸与品)

第65条 市長は、契約により支給材料又は貸与品があるときは、工事の施工に支障を及ぼさないよう請負者立会いの上、引き渡し、請負者は、支給材料(貸与品)の受領(借用)について(様式第23号)により受領し、以後その保管の責を負うものとする。

2 請負者は、支給材料又は貸与品で使用に適しないと認めたものがあるときは、支給材料(貸与品)の種類、品質又は数量の不適合の発見について(様式第24号)によりその旨を申し出て、取替えを要求することができる。

(設計書等に不適合の場合の改造義務)

第66条 工事の施工が、設計書、仕様書又は図面に適合しない場合において、監督員がその改造を指示したときは、請負者はこれに従わなければならない。ただし、このために請負代金額を増加し、又は工期を延長することはできない。

(図面と工事現場の状態とその不一致等の場合の処置)

第67条 工事施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しない場合、設計書、仕様書又は図面に誤り若しくは脱落がある場合、又は地盤等について予期することのできない状態が発見された場合においては、請負者は、直ちに監督員に通知し、その指示を受けなければならない。

(災害保険等)

第68条 請負者は、市長が認めた場合を除くほか、工事目的物及び工事用材料を災害保険に付さなければならない。

2 運送その他の保険についても、前項に準ずる。

(契約に関する紛争の解決)

第69条 請負契約に関し請負者との間に紛争を生じた場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の規定により、その双方又は一方から愛媛県建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請することができる。

2 前項の規定により解決のために要する費用は、平等に負担する。

(検査及び引渡し)

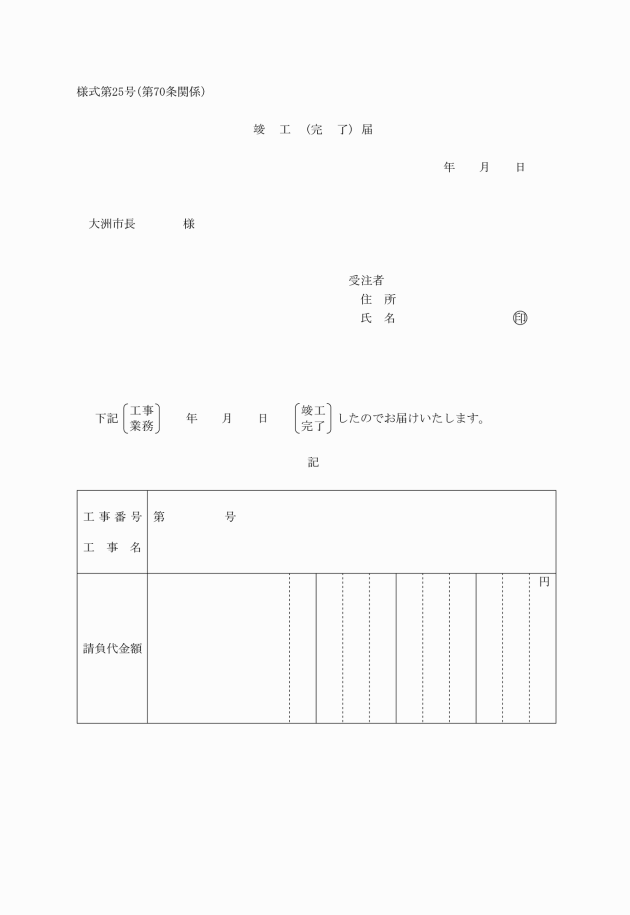

第70条 請負者は、工事又は設計、調査、測量等が完成したときは、直ちに竣工(完了)届(様式第25号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その日から特別の場合を除き、工事にあっては14日以内に、設計、調査、測量等にあっては10日以内に検査を行い、検査に合格したときは、その日をもって目的物の引渡しを受けるものとすることができる。この場合においては、あらかじめ検査の日時を請負者に通知する。

3 検査には、請負者が立ち会うべきものとする。ただし、立ち会わなくても検査は行うことができる。

4 前項ただし書により、検査を行った場合において、請負者は、異議を申し立てることができない。

5 検査に要した費用は、請負者の負担とする。

6 検査に必要があると認めたときは、工事の一部分を取り壊すことができる。この場合において、取壊しに要した費用及び復築に要した費用は、請負者の負担とする。

第7章 雑則

(その他)

第73条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市契約に関する規則(昭和58年大洲市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年4月1日大洲市規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月1日大洲市規則第37号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日大洲市規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月22日大洲市規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日大洲市規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日大洲市規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日大洲市規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年2月3日大洲市規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日大洲市規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月1日大洲市規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日大洲市規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月3日大洲市規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月13日大洲市規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日大洲市規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日大洲市規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月5日大洲市規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月26日大洲市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第54条第6項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する業務委託契約に係る前金払から適用し、同日前に締結した業務委託契約に係る前金払については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月15日大洲市規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月15日大洲市規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日大洲市規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日大洲市規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第54条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払から適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。

附則(令和7年12月12日大洲市規則第35号)

この規則は、令和7年12月12日から施行する。

様式第15号及び様式第16号 削除